Humor & Satire - SEKUND

Hauptmenü:

Service > Mach mal Pause

+++ Berlin (dpo): Ministerium für Arbeit und Soziales: Erstmals seit Kriegsende sind die Arbeitlosenzahlen gegen Null gesunken. Der Grund, so ein Sprecher: "Wir haben fast alle unsere Kunden in der Bestäubungsindustrie unterbringen können. Die Bienen wollen ja nicht mehr. Und diese Arbeit muss getan werden." - Augenzwinkern +++ Wolfsburg (dpo): VW schickt seine gesamte Jahresproduktion in die Nevada-Wüste. Auf Anfrage der Redaktion wurde verlautbart Wertsteigerung zu betreiben. Nach Ableben der Menschheit im Jahre 2033 würden diese Fahrzeuge mit Restdieselanteil ein Vermögen einfahren. +++ Deutschland (dpo): Ladekabel vergessen ... - Deniz Yücel muss nochmal kurz zurück in die Türkei +++ Berlin (dpo): GroKo (Grosser Kokolorus) - Alles bleibt wie es ist, trotz kosmetischer Aufschönung. Merkel ist neue Volkspartei. Ähm, sorry ... Pharao. +++ Berlin-Mitte (dpo): Vier Jahre gratis Bananen und Gulasch für alle: Mit neuer Strategie will CDU Vertrauen zurückgewinnen +++ Cupertino (Kalifornien): Erstes iPhone-Spiel entwickelt, das sich von alleine spielt +++ Vaduz (dpo): Liechtenstein beteiligt sich mit zwölf Papierfliegern an Kampf gegen IS +++ Hamburg (dpo): Mann stirbt beim Versuch auf Bild.de-Facebook-Seite ganz nach unten zu scrollen +++ Deutschland (dpo): Liegt auf der faulen Haut: Rentner verweilt drei Jahre tot auf Couch +++

Seiten Übersicht

Direkt-Links

Kreischendes Weib im Bundestag

Berlin (dpo): Im Bundestag gab es heute parteiübergreifend einen riesigen Eklat. Wir waren wegen des angekündigten Palaber um IT-Sicherheit und KI selbst vor Ort. Später jedenfalls passierte Folgendes ...

Ein kreischendes Weib betrat in der aktuellen Stunde zum Sozialstaatkonzept die Rotunde der verbalen Betäuber. Niemand war jedoch auf das vorbereitet, was nun geschah. Im Vorwort griff diese junge Frau klar und eindeutig wie auch unzweifelhaft die mögliche Wählerschaft ihrer Fraktion frontal an, mit den Worten:

"Kneifen Sie mal die Arschbacken zusammen und öffnen die Augen! Ja Sie, die beiden jungen Männer auf der Besuchertribühne! Pennen können Sie später! Wir reden hier über Sie und Ihre Zukunft!"

Unmissverständlich zeigte sie darüberhinaus mittels Handgeste, wie weit ihre Sozialkompetenz bereit ist zu gehen. Wir waren wahrlich erleichtert, dass wir nicht den Stinkefinger sehen mussten. Ein leidvolles Geschehen das Ganze. Wirklich.

Durch unsere Datenbank konnten wir diese Person gottlob verifizieren. Augenscheinlich handelte es sich um eine gewisse Jana Schim(pf)ke aus dem Ausschuss für Arbeit und Soziales der CDU. (siehe Foto) Für Unwissende sei hier übersetzt. CDU soll normalerweise eine Christlich Demoktratische Union bezeichnen. Inwieweit dies nun pragmatisch reflektiert wird, erschliesst sich nicht wirklich.

Der Begriff Ausschuss definiert nach allgemeinem deutschen Verständnis übrigens eine fehlerhafte Produktion bzw. Qualität. Es wird schon seinen guten Grund haben, weshalb sich auch gewisse Politiker/innen in Ausschüsse begeben. Nach Gesprächen in eigenen Werkstätten scheint dies der letzte Ausweg. Parteien wissen sich wirklich gut in Szene zu setzen. Es zählt nur noch der Wahlkampf. Nach der Wahl ist vor der Wahl und es gilt Posten wie Hintern zu sichern. Es geht nur noch um Stimmen Stimmen Stimmen ... Dasselbe gordische Dilemma wie mit dem Wachstum Wachstum Wachstum ... Die wichtigsten Komponenten jedoch werden gerne ausgeblendet. Verständlich für Leute in ihrer eigens abgegrenzten Welt.

Lassen sich Wähler/innen tatsächlich mit diesem Schaufensterwahlkampf der Lippenbekenntnisse durch Parteien blenden?

Wir hoffen und wünschen diesen beiden jungen Männern den bestmöglichen Erfolg in Hinblick auf die Klage gegen die öffentliche Herabwürdigung ihrer Person durch Frau Schim(pf)ke. Diese Klagen dürften hinreichenden Erfolg bescheren.

Im Übrigen. Eine alte Weisheit besagt, wer schreit hat Unrecht. Wir durften heute so einige Schreihälse bewundern. In Hinblick auf die uns interessierende Thematik gab es jedoch nichts Neues. Letzteres haben wir erwartet.

Nur ganz kurz. Regierungsseitige Server bleiben weiterhin über Amazon gehostet. Apple-iPhone-Nutzer werden weiterhin über eine sogenannte Wolke bewirtschaftet. Huawei soll diese feindliche Praxis verwehrt werden? Es stellen sich berechtigte Fragen. Die Wichtigste scheint zu sein: Mit wessen geistiges Kind haben wir es hier zu tun?

Anmerkung: Dieser Text ist die dritte Rohfassung. Wir arbeiten noch an der Endfassung. Sowas dauert natürlich. Es war uns erst einmal wichtig zur Ungeheuerlichkeit selbst aktuell zu berichten. ;o))

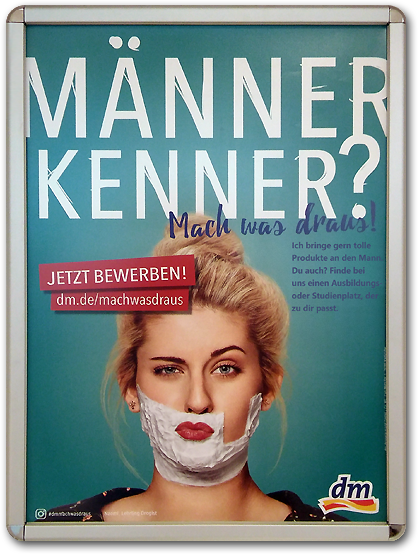

Nach Frauenquote nun Geschlechterquote

Karlsruhe (dpo): Die Gleichstellung von Frau und Mann wurde zumindest in den deutschen Drogerie Märkten von dm erfolgreich vollzogen. All morgentlich unterwirft sich die holde Weiblichkeit auf interne Anweisung schmerzlich der von Männern dominierten Prozedur einer täglichen Gesichtsrasur.

Wir fanden dieses Plakat an der Tür des dafür vorgesehenen kleinen Rasierraumes, diesen wir nur beiläufig und rein zufällig in der Nähe der Aufzüge im dm-Potsdam entdeckten. Leise Stimmen liessen uns in dem spärlich ausgeleuchteten Bereich neugierig werden. (Siehe Foto.)

Die Legislative in Berlin jedoch bevorzugt in jüngerer Zeit mehr und mehr sowie zeitanpassend die unabdingbare Gleichstellung aller Geschlechter. Deshalb fragten wir in der Presseabteilung von dm nach.

Dem Mainstream der Gender Fizierung zeitgemäss folgend, so teilte uns der Sprecher von dm mit, wirke man(n) schon jetzt wegweisend an einer Neuauflage für diversgeschlechtliche Menschen. ;o))

Aachener Vertrag 2019 - Elsass und Lothringen wieder Deutsch !

Gründung der USE (United States of Europe) endlich möglich.

Aachen (dpo): Franzosen gaben heute, den 22.01.2019, das seit 870 zum Ostfrankenreich gehörende Elsass und Lothringen wieder an Deutschland zurück.

Der Beutevertrag von 1648 (westfälischer Frieden) wurde zwischen den Unterzeichnern Bundeskanzlerin Angela Merkel (Deutschland) und Präsident Emmanuel Macron (Frankreich) in die Bedeutungslosigkeit erklärt, da Frankreich bis heute die europäische Charta zum Schutz von Regional- und Minderheitensprachen nicht ratifiziert hat.

Dies sei nach Kenntnis aus zuverlässigen Quellen die Basis zur Schaffung eines Kerneuropa durch Zusammenschluss beider Staaten gemäss der ursprünglichen Zielstellung im Jahre 1963 zwischen Konrad Adenauer und Charles de Gaulle. Karl der Grosse wäre als Gründervater Europas stolz darauf.

Bretonen, Basken, Korsen sowie Flamen beobachteten tragenden Akt mit grosser Aufmerksamkeit. Ja, die Flamen in Frankreich wurden in Südflandern bzw. Vrans-Vlaandern ebenso französisiert.

Vorerst jedoch wollen beide Staaten in separaten Vokswirtschaften verbleiben. Ein Grund hierfür sei, dass man sich weder über die gemeinsame Hauptstadt noch über einen gemeinsamen Landesnamen einigen konnte. Weder 'Frankland' noch 'Deutschreich' konnten bei ersten Überlegungen punkten. Als gemeinsame Hauptstadt könne man sich jedoch Bonn oder gar zur Ehrenbezeugung an Karl den Grossen auch Aachen selbst vorstellen.

Um ihre Einigkeit gegenüber Europa demonstrativ und nachhaltig zu bekräftigen, teilten sich die Bundeskanzlerin und der französiche Präsident während ihrer Reden gemeinsam dasselbe Glas Wasser. Dies könnte gegebenenfalls auch ein Hinweis auf einen gemeinsamen Sparkurs bedeuten.

Dagegen wird nunmehr intensiv eine gemeinsame Aussen- und Sicherheitspolitik angestrebt. Es werden nun in einem gemeinsamen Kriegsrat unter der Bezeichnung 'Verteidigungs- und Sicherheitsrat' erste Strategien proaktiver Kriegführung erörtert.

Deutsche Soldaten freuen sich schon jetzt über das endende Materialdilemma der letzten Jahrzehnte sowie auch darüber, endlich wieder in die Luft gehen zu können. Verfügt Frankreichs Armee immerhin noch über eine funktionierende Luftflotte.

So wie es scheint, werden wohl in beiden Staaten die Parlamente aufgelöst werden. Ist doch zum deutsch-französischen Parlamentsabkommen weder zu hören noch zu lesen. Insofern sind die Parlamentarier wohl überflüssig und somit auch bedeutungslos geworden.

Besonders macht diesen Vertrag, dass hierzu keinerlei Arbeitsgrundlage (sprich Arbeitspapiere zur Umsetzung) beschlossen wurde. Bundeskanzlerin Merkel hierzu in ihrer Rede wörtlich: "Ich weiss, dass dies ein mühsames Unterfangen ist."

Dem stimmen wir natürlich zu. Wir freuen uns schon jetzt auf die Fortsetzung der europäischen Geschichte nach Karl dem Grossen fortführend in die Gründung der United States of Europe selbst. ;o))

Spielzeughersteller sichert deutsche Weihnachtsmärkte !

Endlich attraktiv und sicher wie nie zuvor. Bekannter Hersteller strebt nun landesweit eine attraktivere Umsetzung der Sperrhindernisse zur Sicherung weihnachtlicher Konsumfreuden an. Hier Potsdam.

Das Äussere sollte jedoch nicht täuschen. Diese Elemente bestehen im Kern aus einem speziellen StahlBeton und sind ummantelt von einem neuen und völlig witterungsbeständigen Kohlefaser-Nanoröhren-Kunststoff. Nachteil, diese Elemente wiegen jeweils 1,75 t.

Dafür darf natürlich wieder das Kind auch in der Sicherheitsgestaltung erwachen, da diese unkaputtbaren Elemente frei und kreativ kombinierbar sind. ;o))

Simple Erklärung für Gutmensch.

Werden Sie unsterblich - Schaffen Sie sich NEU

Stellen Sie sich vor, Sie müssen kein Jahr Ihres Lebens mehr den Beinverlängerungsoperationen widmen oder einen weiteren Aufsatz von "Mein Sommerferien-Nasenjob" schreiben.

Kostspielige Transplantationen und Operationen gehören nun der Vergangenheit an. Lassen Sie Ihre Gene für Ihr persönliches Baby komplett neu zusammenstellen.

Lassen Sie sich schon jetzt entsprechend Ihrer persönlich individuellen Vorstellungen klonen. Schaffen Sie jetzt von sich selbst Ihr eigenes Designer-Baby und sehen sich selbst aufwachsen.

Endlich machbar. Werden Sie unsterblich !

Ohne Worte

Langenscheidt ringt um Aufmerksamkeit Seit nunmehr 10 Jahren, also seit 2008, wählt eine 21-köpfige Jury des Langenscheidt-Verlages das deutsche Jugendwort des Jahres. Dabei kommt es nicht auf die Sinnhaftigkeit oder tatsächliche Bedeutung an. Für 2018 wurden somit auf die ersten zwei Plätze wie folgt gekürt: as fuck (Platz 1) brain fuck (Platz 2) Sind es nicht je zwei Wörter? Wir hätten ja lieber Platz 2 auf Platz 1 gesehen. ;o)) | ||

Guten Apetit - Buon appetito - Buen apetito - Bon appétit - Good Appetite

Jede Person, diese wir bislang sprachen, behauptete selbst auf eine gesunde Ernährungs- und Lebensweise zu achten. Und dies ganz ohne Ampelmännchen auf den Verpackungen. Raucher wurden bislang erfolgreich mit Schockbildern in den Tod getrieben. Auf Verpackungen mit ungesunden Fetten oder künstlichen Zuckern haben wir derartige Bebilderungen nicht finden können. Vielleicht ändert sich dies künftig?

Wer jedoch schon jetzt seine Lieben überraschen möchte, darf sich das hier abgebildete Siegel gerne ausschneiden und auf Produkte und Verpackungen kleben, diese unschwer von den hier wie vor gelisteten Unternehmen erhältlich sind. Eines ist gewiss, am aufgeklebten Siegel mit dem Totenkopf selbst wird niemand zugrunde gehen. ;o))

Bisweilen ein recht interessantes Wahljahr das 2019. Für Brandenburg und Sachsen war zu erwarten gewesen, dass nach Gutdünken der sich selbst bezeichnenden Volksparteien (Hierfür muss man tatsächlich viel breiter aufgestellt sein um sich als eine solche Partei bezeichen zu dürfen.) wieder die Wähler/innen an allem Schuld sind.

Als Ursächlich wird verlautbart, dass das alternativ strategische Wahlverhalten der Bürger/innen schuld sei an der publizierten Misere der Wahlergebnisse.

An alle Beschwerdeführer/innen sei folgender Rat gerichtet: Wer mit einem Finger auf Andere zeigt, dem sollte bewusst sein, dass immer noch drei Finger auf ihn/sie selbst gerichtet sind.

Für den Fall fortgeschrittenen Realitätsverlustes ist folgende allmorgentliche Übung ratsam: Der/die Betroffene stelle sich in Demut vor einen Spiegel, schaue sich dann selbst tief und fest in die Augen und buchstabiere sich dann langsam mit fester Stimme R E A L I T Ä T S V E R L U S T.

Im Übrigen: Sich einmal am Tage in Demut üben kann recht förderlich sein. ;o)) Die restlichen Landtagswahlen sind noch nicht ins Finale gelaufen. Von daher: Es bleibt weiterhin spannend. :oP

Schreiben nach Gehör

Essen (dpo): Schraiben naach Gehöhr wii mann schpricht isst nach einner Schtudie aus Bon vahtal. Kinda abder driten Klaße müßen Rächtschraibunk unt Gramatick völlik neuh ehrlärnen.

Essen (dpo): Schraiben naach Gehöhr wii mann schpricht isst nach einner Schtudie aus Bon vahtal. Kinda abder driten Klaße müßen Rächtschraibunk unt Gramatick völlik neuh ehrlärnen.Diese Lernmethode nach Jürgen Reichen (Schweizer Reformpädagoge) wurde in den 80igern in den alten Bundesländern eingeführt. Jetzt haben wir das Jahr 2018. Insoweit ist es generell ein sehr grosses Wunder, dass sich ABC-Schützen überhaupt schriftlich artikulieren können. Kann dies bestenfalls zumindest die verbal eingetrockneten Fähigkeiten ersetzen.

Dass Erstklässler nach langjährigem kommunikativem Gebrauch von Kürzeln in sozialen Medien ihre sprachlich kommunikative Diversität aufgegeben haben ist real. Nicht jede/r Heranwachsende wird in der Lage sein diesen Verlust, verbal richtig grammatikalisch und orthografisch ganze Sätze zu bilden, bis zu seinem Erwachsenensein zurückzuerlangen.

Seit Jahrzehnten ist allerorten eine smarte Kommunikation zu jeglichen Anlässen des zwischenmenschlichen Seins zu beobachten. Statt miteinander im direkten Kontakt zu reden, haben die Smartphones als unabdingbare Kommunikationshilfe die Welt erobert.

Ohne Abkürzungen (Kürzel wie z.B. OMG, WTF, IHDL usw.) für das was Menschen ihrem Gegenüber mitteilen möchten, gäbe es natürlich auch keine Möglichkeit mehr ein ordendliches Gespräch anzufangen oder gar zu führen. Die Welt und das Leben selbst hat für Smart-Chat-Poster an Bedeutung verloren. Es wird sich ausgeblendet. Und recht so. Denn, wirkliche Freunde sind nur noch bei Facebook und sonstigen sozialen Medien zu finden. Dies gilt selbstverständlich auch für das wirklich reale Leben.

Deutsche lieben Vielfalt. Von daher plant nunmehr das Bundesministerium für Bildung und Forschung zeitgemäss und auf Grundlage der Bonner Studie diese langjährig bewährte Smart-Chat-Variante als alternative Lern- und Lehrmethode bundesweit und ab dem Jahr 2520 in den Sprachunterricht zu integrieren.

Experten arbeiten gegenwärtig schon an einer Beta-App, diese es künftigen Generationen erlaubt mittels Gedanken die virtuelle Tastatur ihrer zeitgemässen Smartgeräte in Denkgeschwindigkeit zu bedienen. Der erste Prototyp dieser App wurde von Probanten erfolgreich getestet. Nunmehr steht eine Beta-Version an und soll die kommenden Jahre der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Um diese App dann uneingeschränkt nutzen zu können ist jedoch ein Doppelimplantat in das Sprachzentrum des Gehirn erforderlich.

Der schwedische Arzt Prof. Dr. Hjärnan Borta ist in diesem mit EU-Geldern geförderten Projekt der Leiter der Forschungsabteilung des Bundes. Er erklärte auf Nachfrage, weshalb es ein Doppelimplantat sein müsse wie folgt:

"Wir müssen für ein fliessendes Zusammenspiel des Broca-Areal (Sprachproduktion) mit dem Wernicke-Areal (Sprachverständnis) sorgen. Beide Areale liegen recht weit voneinander. Wir fanden eine Lösung. Es wird in das jeweilige Areal ein Nanochip implantiert. Diese Chips wurden speziell entwickelt und werden drahtlos über die App in einem Smartgerät angesteuert. Mittels einer langen Kette von Nano-Bots bringen wir diese Chips in ständige Verbindung. Die Chips selbst stehen dann in ständiger Wechselwirkung zur App im Smartgerät. So muss der Implantatträger selbst nicht mehr reden und kann seinen Gedanken völlig freien Lauf lassen. Alleine die Möglichkeiten diese sich ergeben ..."

Das wäre toll, oder? Wer braucht denn heute noch eine Sprachfibel? Bücher sind ja sowas von Gestern ... :oP

Hoffentlich nicht mit der heissen Nadel vernähnt ... ;o))

Forscher beobachten rätselhaft suizidales Massenphänomen

Bonn (dpo): Menschliche Lemminge entsteigen unverhofft auf stark befahrenen Strassen und Autobahnen vollkommen in Trance ihren Fahrzeugen.

Ohne sinnliche Wahrnehmungen vollführen diese mutierten Wesen nunmehr langanhaltend wie ferngesteuert körperliche Zuckungen und Aktivitäten zu einem Lied (augenscheinlich einer gewissen Kiki gewidmet) auf der unmittelbaren Gegenspur zur Fahrbahn. - Heissen diese Wesen alle Kiki?

Nach der Hirn-Tiefkühl-Aufforderung nun eine neue Herausforderung zum suizidalen Killkill? Spannend zu sehen, mit welcher Begeisterung dieser neue Trend über die sozialen Medien geteilt sowie auch verbreitet wird.

Der Ausgangspunkt dieses viralen Frohsinns liegt wieder einmal in den vereinigten Staaten, was natürlich einigen Anlass zu Vermutungen gibt.

Bekannt ist, dass in 2003 im kleinen South Park (Colorado/USA) Gefahr durch die Krebsmenschen anstand. Auch ist bekannt, dass seinerzeit im Film ‚Weisse Wildnis’ (1957) Disney-Leute Lemminge auf rotierende Scheiben pfropften und die wenig lebensmüden Lemminge zur Freude von Tierliebhabern in den Abgrund floppen liessen. Hierdurch entstand der Mythos lebensmüder Lemminge. Heute würde man von gefälschten Neuigkeiten reden.

Da bei allen gesichteten Probanten jedoch einhellig und gleichsam lebensmüde Reaktionen auf den Namen Kiki zu beobachten sind, kann die Ursache gegebenenfalls in einer hypnotisch basierten Massenpsychose liegen. Es ist jedenfalls vermehrt zu beobachten, das resistente Weibchen dieser noch nicht genau spezifizierten Art der Gattung homo lemmini suizidales häufiger die Trennung von ihrem Partner vollziehen. Der Schlüsselreiz scheint nach ersten Ergebnissen sowie nach Auffassung von Verhaltensforschern in dem Begriff ‚KiKi’ selbst zu liegen.

Ein Team von neun Spezialisten aus der Verhaltensforschung der Uni-Bonn strebt nunmehr einen ausgeweiteten Feldversuch in den vereinigten Staaten selbst an, um so schnellere Rückschlüsse für eine Vermeidung viralen Befalls auf deutschem Boden ziehen sowie noch offene Fragen beantworten zu können

Handelt es sich möglicherweise um Ausserirdische? Letzteres ist logisch wohl auszuschliessen. Sind sie etwa doch schon unter uns? Was oder wer verbirgt sich tatsächlich hinter Sänger Drake? Ein Drache? ... Myteriös, oder ?

Küchenfreuden Vorhin briet ich Hähnchen, danach war ich verschnupft. Ach hätt' ich das Hähnchen, vor dem Braten nur gerupft. R. Sekund 15-08-2018 |

Eine kleine Liebesgeschichte ...

Mit mobilen Geräten aus dem wäre dies übrigens nicht passiert. ;o))

Ein Tipp für Besitzer von mobilen Geräten mit kleinem Display :

Die Filme auf diesen Seiten sind über FullScreen im Player abspielbar.

Bondage-Fetischitin freut sich auf Fixierungen im Altenheim

Die bekennende Bondage-Fetischistin Akira M. (68) aus Rothenburg kann ihren Lebensabend im Altenheim gar nicht erwarten. Sie lechze bereits jetzt nach zahlreichen Fixierungen ihrer Gliedmaßen, die sie bewegungsunfähig machen und ruhigstellen sollen. Zum Glück für M. handelt es sich hierbei um den Alltag in den meisten deutschen Altenheimen.

Auch kann sich die gelernte Floristin auf zahlreiche andere Erniedrigungen und Demütigungen gefasst machen. „Ich freue mich schon sehr auf die Windeln und Schläge vom Personal.“, so die sich leider noch in guter Verfassung befindende M. gegenüber Elbpresse.

In der Tat ist es nicht unüblich den Heimbewohnern Windeln anzulegen, da die Hilfe beim Toilettengang zu viel Zeit des Personals verschlingt. Altersflecken oder Spuren ausgedrückter Zigaretten? (Siehe 'Foto') Bei der aus Tokyo stammenden Akira M. ist dies nicht ohne Weiteres zu erkennen.

Die rüstige Rentnerin hat sich bereits informiert und die zehn schlechtesten Heime Deutschlands herausgesucht. Orientierung hierbei gaben ihr das Bondage-Branchen-Buch bondagemagazine.de sowie zahlreiche Enthüllungs-Reportagen im Fernsehen.

SACHSEN - freundlichstes BundesLand Deutschlands

SACHSEN - freundlichstes BundesLand DeutschlandsIn München wo eine Rentnerin, diese im Sozialstaat Deutschland auf einen zwingenden Zuverdienst angewiesen ist (da die gewählte Regierung nur noch für Unternehmen und sich selbst bedienend als Volksvertretung fruchtziehend sein möchte) wird selbige für ihr unfreiwilliges Hobby des Sammelns von Leergut Flaschen mit einem Urteil von 2.000,00 Euro überworfen so, dass die alte Dame nicht einmal mehr über das Geld verfügt, sich einen Strick zu kaufen um sich ihrer Qualen zu erlösen.

Unstreitig ist, dass es sinnlose Dienstanweisungen innerhalb deutscher Behörden gibt, diese mit der Realität nicht konform gehen und völlig menschenfeindlich sind. Trotz des Wissens um den Verstoss alleine gegen das Grundgesetz, werden selbige stur im Sinne eines sich nicht bewegenden Beamten eingehalten.

Anders und insoweit überrascht selbstverständlich der nebenstehende Fund aus Leipzig.

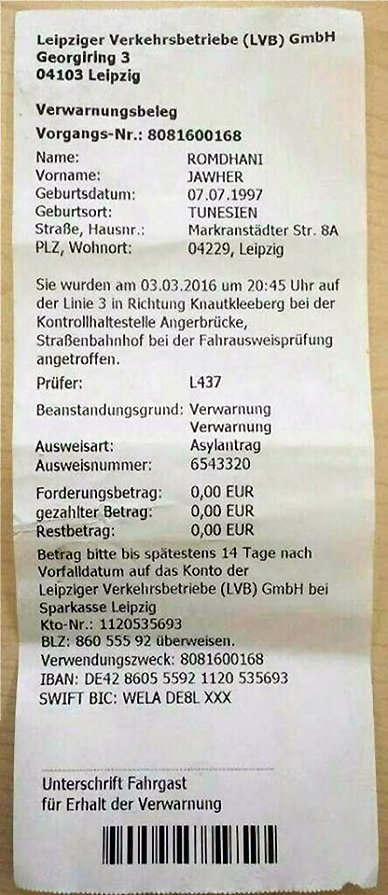

Da Verkehrsbetriebe von uns allen finanziert werden, egal ob wir selbige nutzen oder nicht, verwundert selbiges Ticket (nebenstehend), dieses auf einem Leipziger Bahnhof aufgefunden wurde in doppelter Hinsicht.

Wären wir ohne Ticket unterwegs gewesen, wären wir mit einer Strafe in Höhe von mittlererweile 70 Euro überworfen worden. Zu Recht. Der Prüfer mit der Nummer L437 hat jedoch dagegen sehr vorbildlich gehandelt.

Ausgehend davon, dass der Fahrgast der deutschen Sprache nicht mächtig sein könnte, hat der Prüfer in weiser Voraussicht und ohne Kenntnis möglicher Vorstrafen und/oder des Charakters des Fahrgastes sofort geschaltet und eine wohlwollende Integration gestartet.

Wir hoffen, dass der Fahrgast dies zu würdigen wusste. Seine Verwarnung haben wir auf dem Bahnsteig gefunden.

Soll mal einer sagen die Sachsen wären Ausländerfeindlich.

Fundstück der Woche ... :oP